当院では、大規模地震発生を想定して、下記の日程で院内にて災害訓練を実施します。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

記

令和6年10月31日(木)15:00~18:00

当院では、大規模地震発生を想定して、下記の日程で院内にて災害訓練を実施します。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

記

令和6年10月31日(木)15:00~18:00

鹿児島大学病院では、「21世紀に輝くヒューマントータルケア病院」を目指し、平成17年度から病院再開発計画に着手してまいりました。

このたび、令和2年3月より着工した外来診療棟・病棟(A棟)が令和6年1月に竣工、9月18日(水)に開院いたしました。

開院前日の9月17日(火)には、記者発表を開催し、再開発計画の概要説明や質疑応答、施設見学等を行いました。

今後は、駐車場等の外構整備を行い、令和10年度に再開発整備全体が完了する予定です。

外来診療棟・病棟(A棟)での診療が開始しましたが、これは鹿児島大学病院の新たなスタートです。私達、鹿児島大学病院は、鹿児島における医療の「最後の砦」として、全職員が一致団結して、患者さん本位の最適な治療を目指し、これからも地域の皆さまと共に歩んで参ります。

※新外来診療棟開院に伴う詳細は「新外来診療棟(A棟)開院に伴うお知らせ」をご覧ください。

日頃よりがん相談支援センターをご利用いただきありがとうございます。

患者サロンは、がん患者さんやご家族が、不安や悩み、体験などを自由に語り合い、交流頂く場所となっております。

10月のサロンは、管理栄養士による「がんと栄養~食事のとり方と工夫~」のテーマで開催予定です。

A棟移転に伴い、場所がA棟4階へ変更となりますのでご注意ください。

どうぞお気軽にがん相談支援センターまでご相談ください。

詳細につきましては、添付資料をご参照ください。

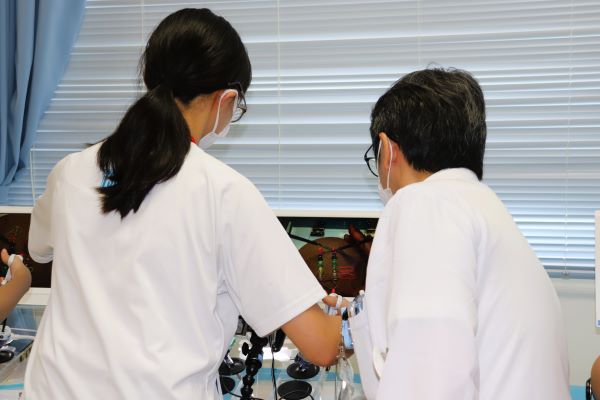

8月10日(土)に、本院にて、高校生を対象とした「ブラック・ジャックセミナー」(外科手術体験セミナー)が、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社との共催で開催されました。

本セミナーは、最新の医療に実際に触れることで、「一人でも多くの生徒たちに、将来の日本の医療を支える医師を志すきっかけを提供したい」という思いから実施され、本院での開催は今年で11回目となります。

当日は、県内の高校生36名が参加し、実際の手術で着用される術衣に着替え、本院の医師の指導の元、心臓の冠動脈バイパス手術や皮膚縫合、内視鏡手術の機械操作、超音波メスを使用した模擬手術等を体験しました。

セミナーの最後には、修了証の授与および参加者による感想の発表があり、「実際に体験することで、医師の仕事により興味を持った。将来の進路を考える良い機会になった。」といった声が聞かれました。

日頃よりがん相談支援センターをご利用いただきありがとうございます。

患者サロンは、がん患者さんやご家族が、不安や悩み、体験などを自由に語り合い、交流頂く場所となっております。

9月のサロンは、理学療法士による「がん療養と運動」のテーマで開催予定です。

9月はA棟移転の関係上、第1水曜日に開催予定ですのでご注意ください。

どうぞお気軽にがん相談支援センターまでご相談ください。

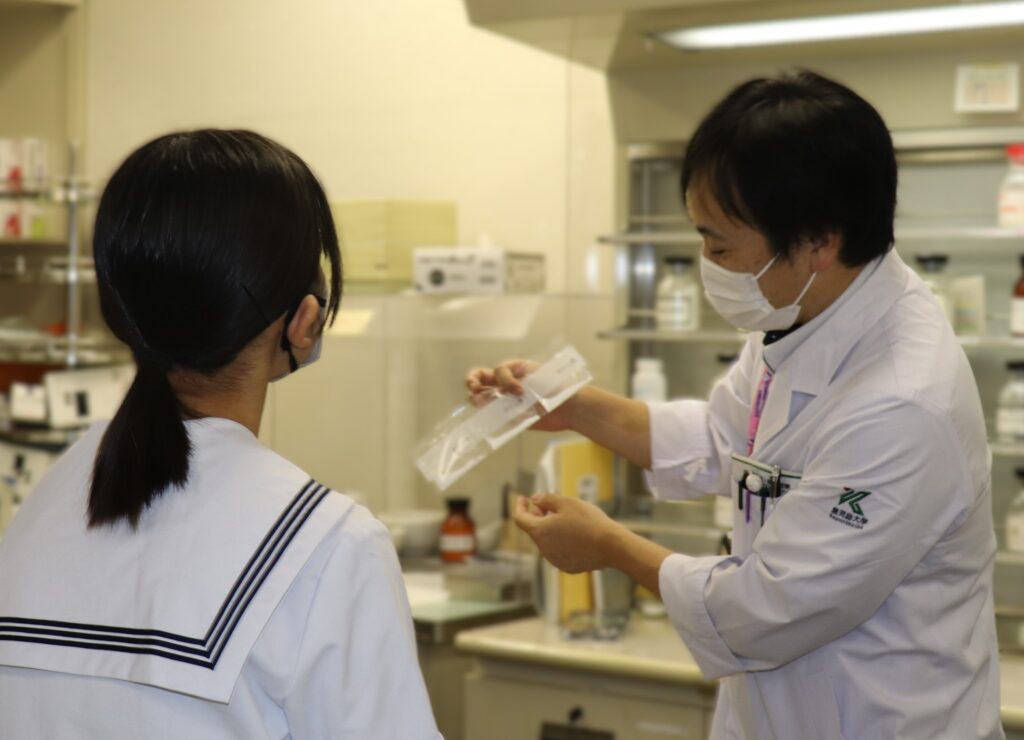

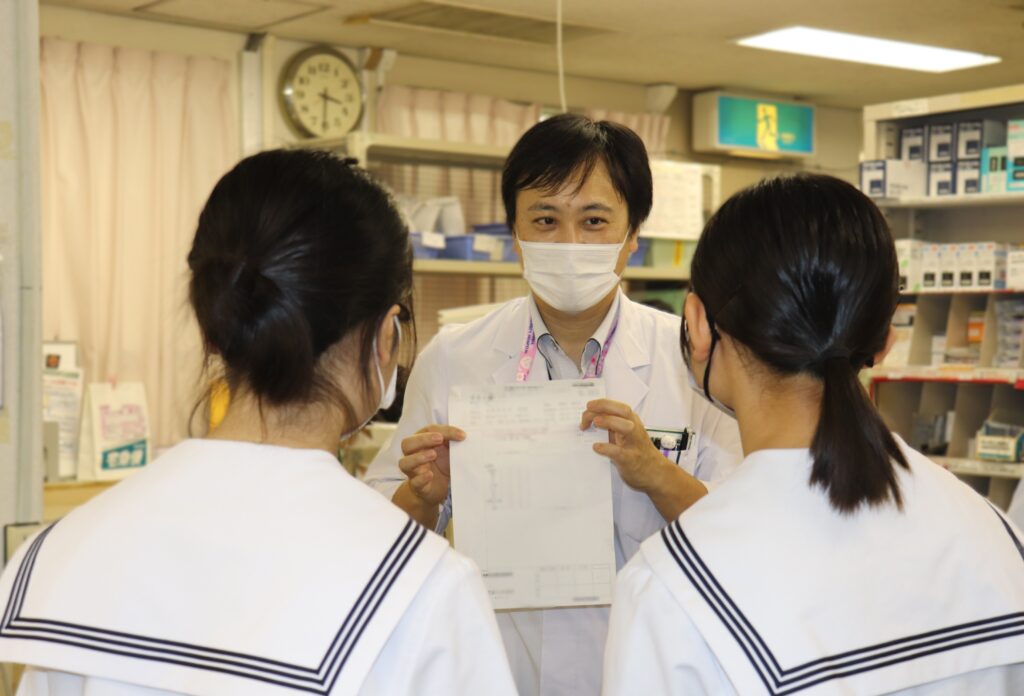

7月29日(月)~8月2日(金)の5日間、鹿児島大学病院で、高校生・受験生を対象とした病院薬局見学会が開催されました。

この見学会は、鹿児島大学病院薬剤部が、鹿児島県病院薬剤師会との共催で「高校生・受験生を対象とした病院薬剤師紹介セミナー」として平成13年より開始したものです。

現在では県内各地の病院薬局を見学施設として毎年開催され、今年は県下18校、18の医療機関が参加し、約143名の高校生・受験生が参加しました。

参加者は、寺薗英之 薬剤部長、菅原英輝 副薬剤部長、屋地慶子 副薬剤部長、深水知英 副薬剤部長をはじめとする薬剤部職員の案内で、医療用麻薬の厳重な保管や、最新の機器を用いて薬品を管理している様子など病院薬剤師の仕事内容を見て回りました。

参加者からは「色々な業務があることに驚いたが、薬剤師の仕事にさらに興味を持った」等の感想が聞かれ、仕事内容や病院薬剤師のやりがいについて、知識を広げる機会となりました。

期間中は、報道機関から取材の申込みがあり、薬剤部職員や参加者へのインタビューが併せて行われました。

日頃よりがん相談支援センターをご利用いただきありがとうございます。

令和6年10月6日(日)13:30より 市民公開講座『がん治療を支えるエッセンス~

栄養とスキンケア~』を開催いたします。以下の講演を企画しています。

【講演1】知ってほしい「がんと栄養」 ~楽しく食べる工夫~

【講演2】知ってほしい「がん治療と皮膚障害」 ~今から始められるがん治療中のスキンケア~

がん患者さんやご家族、がん治療をしていない方も、どなたでも参加いただけます。

参加は無料で、事前予約制です。以下の申し込みフォームから、事前申し込みをお願いいたします。

【申し込みフォーム】

以下の日時において、病院WEBサーバーのメンテナンスを実施します。

なお、メンテナンス時間帯のうち、一時、鹿児島大学病院ホームページ閲覧不能の時間が

発生する可能性がありますのでお知らせします。

日時 : 令和6年8月5日(月) 午後 4:00 ~ 午後 5:00

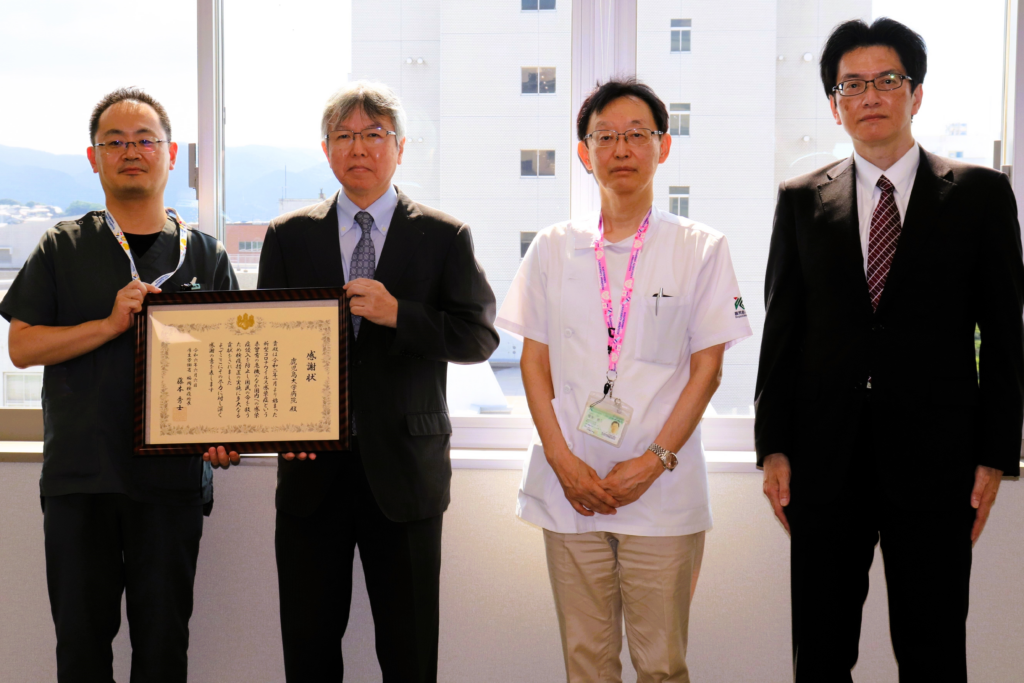

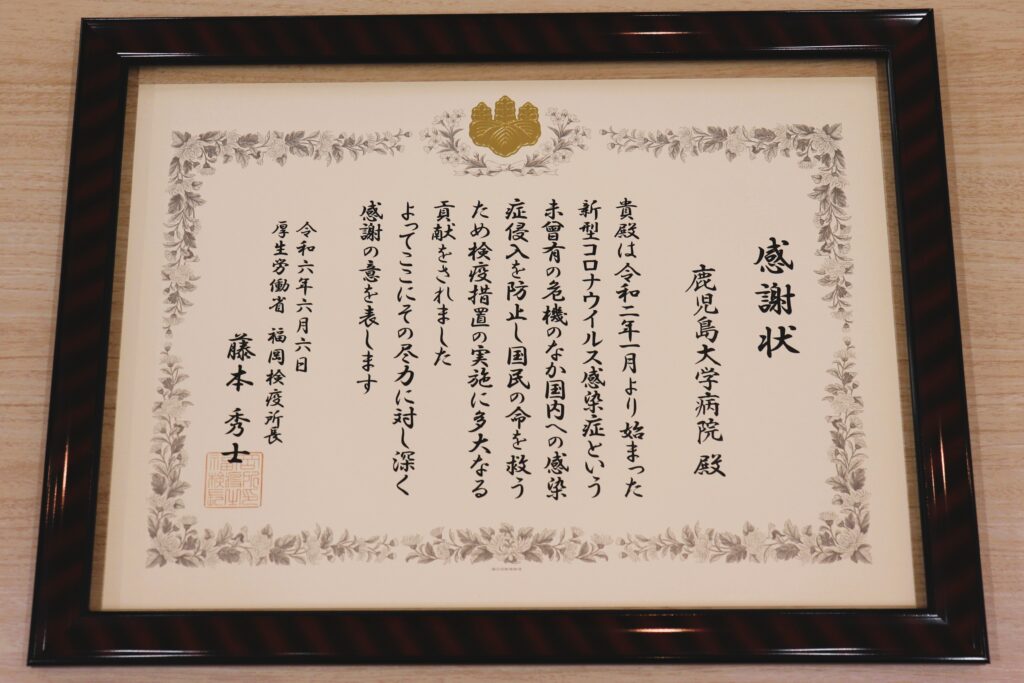

7月22日(月)、新型コロナウイルス感染症の対応に多大な貢献をしたとして、厚生労働省 福岡検疫所より本院へ感謝状が授与されました。

贈呈式には、坂本 泰二病院長、感染制御部 西 順一郎部長、川村 英樹副部長が出席しました。

本院を代表して感謝状を受け取った坂本病院長は、「今回の感謝状を励みに、今後も信頼され、安心して受診いただける場を目指し、職員が一致団結して医療に取り組みます」と謝辞を述べました。

日頃よりがん相談支援センターをご利用いただきありがとうございます。

患者サロンは、がん患者さんやご家族が、不安や悩み、体験などを自由に語り合い、交流頂く場所となっております。

8月のサロンは、医療ソーシャルワーカーによる「在宅療養ってなに?」のテーマで開催予定です。

今月は第1水曜日に開催予定です。ご注意ください。

どうぞお気軽にがん相談支援センターまでご相談ください。

詳細につきましては、添付資料をご参照ください。