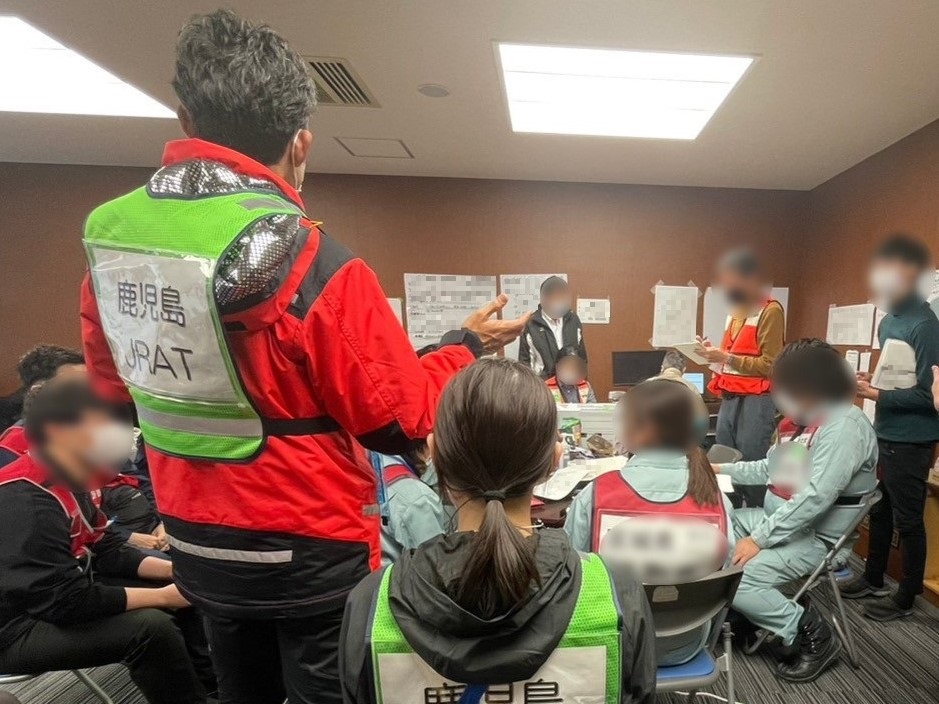

令和6年能登半島地震における被災地の医療支援のため、日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)※1より医療支援の要請があり、本院から医師1名を2月5〜2月9日の日程で派遣しました。

災害リハビリテーションは、大規模災害が発生した時に生活不活発病※2や災害関連死を防ぐために、リハビリテーション医療・医学の視点から関連専門職が組織的に支援を展開し、被災者や要配慮者などの早期自立生活の再建・復興を目指す活動です。

今回、本院からの医師1名は恒心会おぐら病院スタッフ(理学療法士3名)とともに、石川県羽咋郡志賀町および輪島市門前地域で支援活動を行いました。

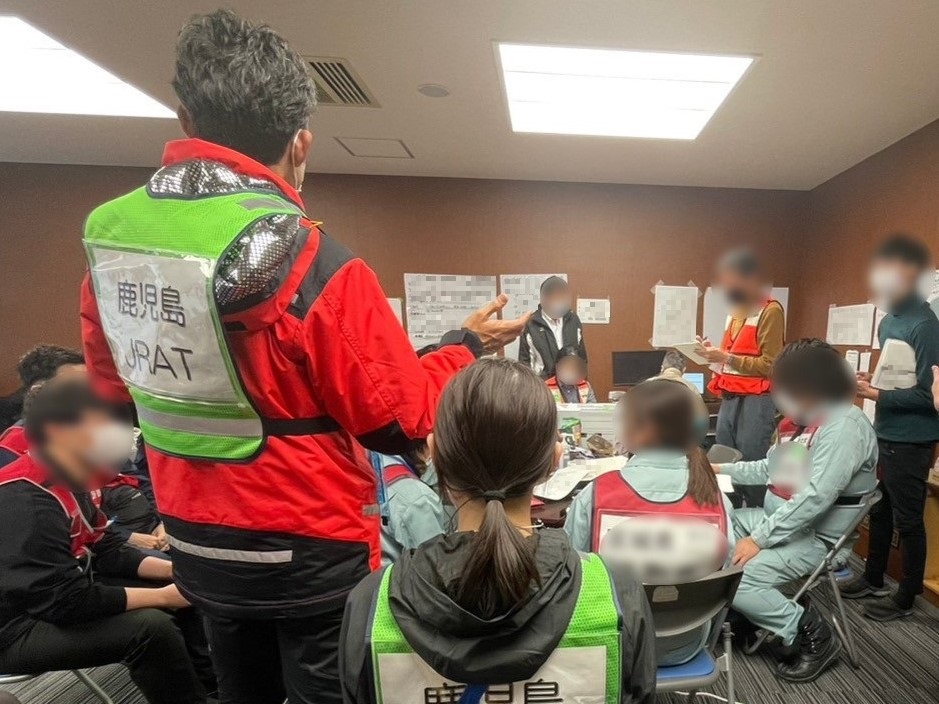

志賀町では、各地に点在する自主避難所から指定避難所への集約が急ピッチで進められていました。現地の保健師とともに、複数の入所予定者に対して現状の能力評価を行い、他県からの支援スタッフ(ダンボールベッドの設置や避難所管理担当)も交え、最適と思われる環境設定を提案しました。

また、輪島市門前地域では、現地ならびに災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の保健師と連携し、介入の必要性が高い避難所や個人宅、介護保険施設を訪問し、施設や入所者の評価、問題点の抽出、環境設定などを行いました。介護保険施設によっては、被災者を受け入れることで入所者数は定員を大きく超えていましたが、自らも被災している職員の方々が限られた人的資源の中で精一杯工夫して業務に取り組んでいました。ところが、追い打ちをかけるように隔離が必要となる新型コロナ感染症が次々と発生しており、今後、入所者の生活不活発病のみならず、職員の疲弊も危惧される状況でした。そこで、現状の詳細について調査し、地域の医療福祉スタッフやJRAT本部へ伝達し、継続的な人的資源の投入など、今後の対応へと繋げました。

支援中はレンタカーで移動しましたが、目的地までの道のりは、通行止めや路面の損傷、法面の崩落などがいまだ激しい箇所もあり、迂回路を確認し、安全に十分注意しながら慎重に向かう必要がありました。今後の余震の影響も心配です。

現在、避難所の集約や仮設住宅への入所などが急ピッチで進められ、状況は変化してきていますが、高齢化率が非常に高い地域が多く、継続的な支援が必要です。

<JRAT派遣医師のコメント>

河村 健太郎 医師 (リハビリテーション科)

現地では朝夕に交通渋滞が発生するため、どのチームも移動に多くの時間を要しておりました。限られた時間の中で、円滑に最大限の支援を行うためには、本部や現地のスタッフと密に連携しながら活動することが極めて重要であると感じました。今回の経験で得たことを、後続するJRATチームへしっかり引き継ぎたいと思います。今回の派遣に際し、応援ならびに後方支援してくださった皆々様にこの場をおかりして深く御礼申し上げます。

※1 JRAT(日本災害リハビリテーション支援協:Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team)

平時から加盟団体が連携し、各地域において地域住民とともに災害に立ち向かう仕組み作りに寄与する。また、発災時に災害リハビリテーション支援チームを発足させ、被災者・要配慮者の生活不活性発病や災害関連死等の予防に関する活動を行う。

※2 生活不活発病

「動かない」(生活が不活発な)状態が続くことにより、心身の機能が低下して「動けなくなる」ことをいいます。

(写真①)医療福祉班の合同ミーティング

(写真①)医療福祉班の合同ミーティング

(写真②)避難所の環境評価

(写真②)避難所の環境評価

(写真③)屋外仮設風呂周辺の環境評価

(写真③)屋外仮設風呂周辺の環境評価

●関連リンク (鹿児島大学病院からのお知らせ)

令和6年能登半島地震災害における日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)活動への医師派遣について

HOME

HOME 病院紹介

病院紹介 受診される方へ

受診される方へ 医療関係者の方へ

医療関係者の方へ 診療科案内

診療科案内 部門案内

部門案内 よくある質問

よくある質問 お問合せ

お問合せ アクセス・駐車場

アクセス・駐車場